原題:Powerless/撮影地:インド/製作国:インド、アメリカ

監督:ディープティ・カッカー、ファハド・ムスタファ

インドの工業都市・カーンプルで繰り広げられる街の〝盗電師〟 と電力会社との攻防を描いたドキュメンタリー映画。 人口約280万人が電気を求めているはずなのに、実際の契約者は50万人。 しかも、滞納者ばかりでまともな消費者が少ないという現実。 それはなぜかというと、実際は誰もが電気を盗んでいるのです。 活躍するのは、街の天才〝盗電師〟。彼は「世のため、人のため」、 停電が起きるたびに電線に細工をして、違法配線でタダで電力を使えるようにしてくれるのです。 苦境に陥る地域の電力公社に最高責任者として赴任してきたのが、敏腕の女性官僚。 果たして軍配はどちらに上がるのか?

鑑賞日:11月4日

時間:15時

年制作:2013

作品時間:82分

インドでは、国民の5分の1に近い約2.4億人が電気のない生活を送っています。 本作で描かれているインドの電力不足は、この街だけの課題ではなく、 インドが直面しているインフラ問題の縮図といえます。 この電力不足を発生させる原因の一つに挙げられるのは、 発電した電力を届ける間に起きる送配電ロス。 インドの送配電ロスは約28%で、日本の4.7%、中国の約7%と比較すると、 突出して高いのです。送配電システムの保守や整備といった技術的問題によるロスもありますが、 違法配線による盗電や、使用した電力量を測るメーターの改ざんなどが原因です。 たびたび停電が生じるインドの不安定な電力環境は、経済発展を阻害するだけでなく、 社会に不正を生む土壌を放置させ、貧困の悪循環を生み出します。 さらに、インドの電力問題は、温室効果ガスの排出量の抑制など企業に求められる社会的責任にもつながり、 気候変動など、地球規模の問題に直結していくのです。

◆株式会社アジアンドキュメンタリーズ 代表取締役社長 兼 編集責任者◆

2018年8月に動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ」を立ち上げて以来、 ドキュメンタリー映画のキュレーターとして、 独自の視点でアジアの社会問題に鋭く斬り込む作品を日本に配信。 ドキュメンタリー作家としては、映文連アワードグランプリ、 ギャラクシー賞などの受賞実績がある。

混沌としたインド社会の電気をめぐる攻防!

何が正義で、何が悪なのか?

日本人の常識がひっくり返る衝撃作です。

「街角の盗電師」(Powerless)は、 インドのカーンプル市で発生する深刻な電力供給問題を描いたドキュメンタリー映画です。 この作品は、盗電師と呼ばれる天才技術者が、 不安定な電力供給に苦しむ地域住民を救おうと奮闘する姿を映し出しています。 インド北部に位置する工業都市カーンプルは、人口約280万人を抱える一方で、 電力インフラが整備されておらず、 多くの人々が違法に電気を盗むことで生活を維持している現状があります。

映画は、盗電師がどのようにこの社会問題に立ち向かい、 電力会社との攻防を繰り広げるのかを中心に描かれています。 このドキュメンタリーは、単なる地域的な問題を超えて、 インド全体の社会問題や貧困の現実を強烈に描いた作品としても評価されています。

カーンプル市は、インド北部ウッタル・プラデーシュ州に位置し、 繊維産業や皮革産業が盛んな工業都市です。 しかし、電力インフラの未整備によって、日常的な停電や電力不足が発生しています。 インドの電力供給における問題は、カーンプルだけでなく全国的な課題でもあります。 特に、違法配線や送配電ロスが深刻で、約28%もの電力が供給の過程で失われています。 この数値は、日本の4.7%や中国の7%と比較して異常に高く、 インドのインフラ整備の遅れを浮き彫りにしています。

人口280万人のうち、電力会社と契約しているのはわずか50万人で、 契約者の多くも料金を滞納している状況です。 この現実が、多くの人々を盗電に走らせ、社会的不平等を助長しています。

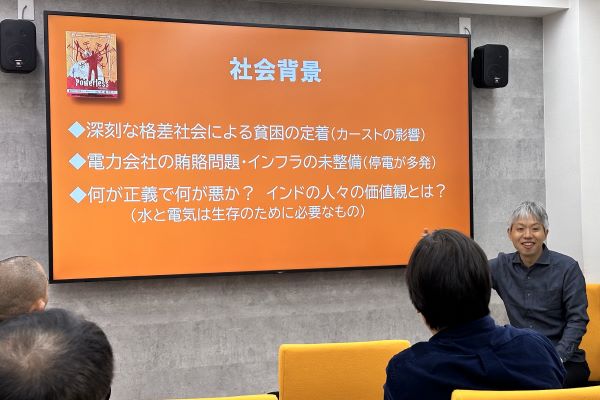

インドでは、カースト制度が依然として深く根付いており、 社会全体の不平等が貧困層を固定化しています。 低カーストの人々や農村部では、 教育や医療へのアクセスが十分でないだけでなく、 基本的なインフラも整備されていません。 このような不平等な社会構造が、 盗電師のような人物が登場する背景となっています。 特にカーンプルのような工業都市では、 経済発展の恩恵が平等に分配されておらず、 貧困層は不安定な生活を強いられています。

インドの電力会社では、賄賂や汚職が横行し、 電力供給の安定性をさらに低下させています。 頻発する停電は、産業活動を妨げるだけでなく、 社会全体に不信感を与えています。 また、電力不足はインドの経済競争力を弱め、 さらには気候変動や温室効果ガスの排出抑制 といった地球規模の問題にもつながっています。

このような環境の中で、 地域住民は生活を維持するために違法な手段に頼らざるを得ません。 ドキュメンタリー映画『街角の盗電師』は、 このような現実を通じて、 インド社会における正義と秩序の在り方について 深く考えさせられる内容となっています。

インドでは、水や電気といった基本的なインフラは 「生存のための権利」として認識されています。 この価値観は、盗電師が行う違法行為を理解するうえで重要です。 彼らは自らの行動を「人々の生活を守るための正義」 として正当化し、一方で電力会社の官僚は、 社会の秩序を守るために奮闘します。

映画は、正義と悪の境界線が明確でない状況を描き、 観客に「誰の行動が正しいのか」という問いを投げかけています。 この対立構造を通じて、 インド社会の複雑な価値観や社会問題に触れる機会を提供しています。

停電や電力不足は、経済発展の妨げとなるだけでなく、 社会的不正行為を助長する温床となっています。 特に、盗電や賄賂などの不正は、貧困の悪循環を引き起こし、 社会全体の信頼を損なう原因となっています。 ドキュメンタリー『街角の盗電師』は、このようなインドの社会問題を通じて、 現代社会が直面する課題を考えさせる重要な作品です。

インドのカーンプル市での盗電問題を解決するには、 どのような具体的な対策が必要でしょうか? 映画『街角の盗電師』では、電力供給の不安定さが描かれています。 電力インフラの改善や公平な分配を進めるために、 政府や地域社会、企業はどのような責任を果たすべきでしょうか?

盗電問題を解決するために、政治の役割は何でしょうか?政府の介入が不可欠であり、 電力会社の腐敗や不正配線を取り締まる必要があります。 具体的な方策として、どのような政策が求められるのでしょうか?

映画『街角の盗電師』を観て、どのような気づきや発見がありましたか? インドと日本の社会問題にはどのような共通点や相違点があるのでしょうか?